短短數日快速通過,而且還是一刀切的“一禁了之”——澳大利亞政府11月底通過一項法律,禁止16歲以下青少年使用社交媒體。說到“一禁了之”,往往會聯想起官僚主義的惰性、逃避責任的傾向、對科學規律的漠視,以及可能帶來的反效果等等,但為什么,當我們談到禁煙禁毒,就不會有這么多的負面聯想產生,反而會將其視為利國利民的必要舉措?

問題就在于危害的程度——是非常嚴重、刻不容緩,還是可以徐徐圖之?以及,不同監管模式(如不監管或者輕監管)的結果——是否可以達成目標,還是會帶來意料之外的后果?

從這兩個角度來展開分析,可以回答眼下中國來說一個非常重要的問題——我們是否應當效仿澳大利亞,對青少年的社交媒體使用進行強監管?答案是肯定的。

澳大利亞政府的《2024網絡安全修正案》從提交到參議院和眾議院相繼通過,整個立法過程用時僅一周,堪稱神速;但實際上在此之前多年,澳大利亞,以及美國、法國等多國就已經就此進行過大量研究和咨詢、審議,并對社交媒體的危害基本達成了共識。該案通過前,澳大利亞一項調研顯示,77%的人支持這一禁令。

多項研究表明,社交媒體引發的攀比和不切實際的期望,會導致抑郁和焦慮,對未成年人,尤其是女性,后果尤為嚴重;社交媒體的獎賞機制也會誘發用戶成癮,導致多巴胺過山車一樣激增和消耗,帶來低自尊、空虛、孤獨,現實生活的伙伴交往減少等等;更重要的是,社交媒體和屏幕匿名性助長了網絡欺凌,導致社會排斥、謠言傳播和人身攻擊,一些孩子因此而喪命。

我們生活在一個全球青少年心理狀況堪憂的時代。美國社會心理學家喬納森·海特(Jonathan Haidt)注意到了這一問題,于今年春天出版了一本名為《焦慮的一代》(The Anxious Generation)的書,號稱要“為永世永代的人類奪回人類生命”。為此他從2019年2月開始發布一份Google 文檔,目前已收集來自多個國家和地區的384項相關研究。從這些研究中,他發現,2010年是青少年抑郁、焦慮開始激增的關鍵節點,其中在美國,截至2020年的一項調研顯示,12-17歲的青少年過去至少經歷過一次重度抑郁發作(major depressive episode)的比例,女性在過去十年增加了145%,男孩整體水平更低,但增速更快,達到161%。另一項研究則顯示,美國10-14歲兒童自殺比例、因自殘被收至急診室的比例,也在2010年后快速上漲,截至2020年,自殺比例女孩上漲了167%,男孩增加了91%;自殘比例,女孩增幅是188%,男孩增幅48%。類似的情況也出現在澳大利亞、加拿大以及北歐國家。

這個關鍵的2010年,與社交媒體開始流行的時間正好吻合。2000年代,高速寬帶快速普及;2007年,iPhone手機面世,帶來了超病毒式社交媒體新時代;2009年,點贊、轉發和分享按鈕出現并逐漸成為社交媒體的核心功能,從根本上改變了網絡世界的社交動態,將社交媒體從單純的社交工具轉變為一種反饋驅動的系統,即時和回響反饋機制(feedback and reinforcement loops)削弱了真實互動的意義,同時算法驅動的推薦機制放大了負面情緒,如憤怒、恐懼和仇恨。

當然,相關并不等于因果。海特也意識到了這個問題。對此,他考察了其他可能的原因,如經濟狀況、意識形態的變化,氣候危機等等,但發現,無論哪個或哪一些組合都很難對青少年的心理狀況產生如此重大的影響。在《焦慮的一代》里,他寫到,1980年代以前,童年是游樂場里的冒險和友誼,是大自然里的奔跑和探索,但在社交媒體時代,他們的天性被一步步磨滅,變成了躲在被窩里盯著屏幕的一代。

事實上,神經學家、心理學家也早已從生理層面,警告跟社交媒體相關的算法和回響反饋對人尤其是未成年人大腦的損傷。被選為牛津大學出版社2024年度詞語的“腦腐”(brainrot)一詞,已經形象展示了互聯網一代在瑣碎、荒誕、毫無意義的網絡虛擬世界沉迷,與真實世界隔離,孤獨、注意力渙散以及心智弱化的狀態——想必每個人都多少體驗過終于從屏幕上拿開眼睛后那種突然而至的空虛、茫然的“戒斷”反應。

對大腦仍未發育完全的青少年來說,這種危害尤甚。瑪麗·K. 斯溫格爾(Mari K. Swingle)是美國著名的臨床心理醫師和神經治療師,基于20年的臨床和研究經驗,她在《劫持:手機、電腦、游戲和社交媒體如何改變我們的大腦、行為與進化》一書中提到了沉迷網絡可能給大腦帶來的真切的變化:影響青少年大腦的眶額回、伏隔核、紋狀體等獎賞相關腦區的正常功能,對相應的獎賞信息處理存在異常,導致前額葉與海馬體和楔前葉的功能連接減弱,導致認知功能受損,以及減少青少年的扣帶回灰質密度等等。

當然,并不是所有專家都認可海特的判斷。有學者專門針對海特提到的300多項研究一一詳查,認為其中很多存在數據問題或者統計方式錯誤。對此,澳大利亞一項政府文件也提到,關于社交媒體的影響可能會有國別差異,急需成熟的跨國數據的共享。

也有人反駁,社交媒體或許給孩子們帶來了或多或少的傷害,但同時,它也發揮了很多積極的作用,比如,為年輕人尤其是邊緣人群提供一個支持性社區等。

這就引出了第二個問題:不同的監管模式分別會帶來什么樣的結果?哪種做法最終收益最大?

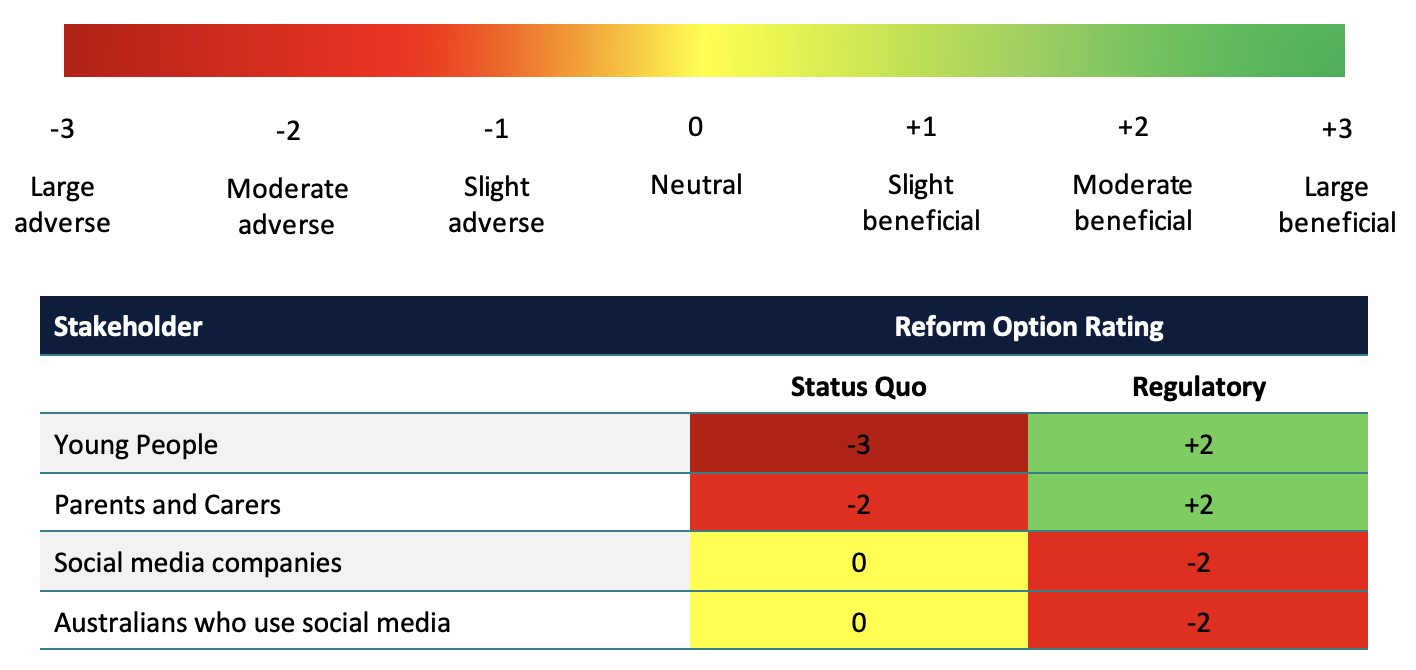

澳大利亞政府在通過《2024網絡安全修正案》之前,曾經計算過收益和成本的權衡。他們對相關利益方(青少年、家長、社交媒體公司)的影響進行了綜合評估,得出了對每個政策選項的凈效益評分,發現,若維持現狀,凈效益將為-5,青少年和家長受害較大;若設定16歲最低年齡限制,凈效益為零,青少年和家長將收到的正面效應與社交媒體公司和用戶得到的負面效應正好抵消。

來源:Impact Analysis Equivalent Supplementary Analysis;OIA24-08210: Social Media Age Limit;October 2024; Australia Government, Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and Arts.

來源:Impact Analysis Equivalent Supplementary Analysis;OIA24-08210: Social Media Age Limit;October 2024; Australia Government, Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and Arts.

強烈反對16歲以下未成年人使用社交媒體并在不遺余力推動國會立法的海特,圍繞有關他的質疑,如此反駁道:決策者應該考慮帕斯卡的賭注(Pascal’s Wager)——聽從警告即使錯誤,損失小且可逆;忽視警告若錯誤,代價巨大且難以逆轉。換句話說,也許社交媒體的危害并沒有非常大,但在可能的巨大的風險面前,采取行動,永遠要比坐視不理更好。

在《焦慮的一代》開篇中,海特打了個精妙的比喻:假設你的孩子被選定,加入第一個永久性的火星人類定居點,孩子喜歡太空,加上她所有的朋友都報名了,所以在無需你同意的情況下也參加了這個任務。這個定居點需要孩子們,因為他們比成人更能適應火星上的特殊條件,尤其是低重力環境。如果孩子們在火星上經歷青春期和生長突增,他們的身體將永久適應火星的環境,他們也永遠不會返回地球。你會愿意嗎?當然不會,因為你會考慮火星上的輻射、低重力等對孩子身體和心理的潛在危害。社交媒體就類似火星,同樣缺乏保護措施、同樣需要付出適應環境的代價,以及同樣面臨家長難以監管的境地,為什么我們就應該放任孩子們在這個虛擬的“火星”上漫游?

相比西方國家,中國對青少年互聯網的管理應該算是比較早也相對嚴格,比如規定網絡平臺企業不能為不滿16歲未成年人提供網絡直播服務;平臺需要提供未成年人模式,分齡推薦內容、隱藏未成年人地理位置;未經學校允許,未成年學生不得將手機等智能終端產品帶入課堂;以及,“所有網絡游戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時網絡游戲服務,其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡游戲服務”等等。

這被作為支撐中國無需采取更多監管行動的論據之一。然而事實是,目前的監管遠遠不夠。比如,《縣域未成年人網絡消費調研報告》問卷調研顯示,使用過青少年模式的未成年人占比還不到一半,更重要的是,如果你打開青少年模式,會發現里面的內容不僅單調、乏味,有些甚至顯得低智,且總體數量有限。

中國需要采取行動還有兩個更重要的原因,一是中國未成年人上網比例全球居首,且中國網絡應用場景多,也為青少年使用各種社交媒體提供了機會;二是在中國城鄉發展失衡、存在大量流動兒童的大背景下,手機和游戲已經成了很多相對落后的縣鄉地區的孩子們的第一陪護者。

是的,很多網絡問題的根源在于社會——整個社會都在加速,我們也對自己、對孩子施加了越來越高的期望,無論是工作還是學業,內卷已成為常態,越來越原子化的家庭結構下,孩子們的生活日趨被固化于學校和家庭,缺乏豐富的課外生活和陪伴等等。這些都是深刻、長遠的社會問題,短時間恐怕很難得到解決。

恰因如此,監管的必要性更加凸顯。當父母要么被困在“996“的工作日常,要么陷于精細育兒、母職懲罰,完全讓家長來承擔屏幕監管的責任既不現實、也不友好。

還有觀點認為,未成年人也有參與數字發展的權利,成年人無權剝奪。正如北京青少年法律援助與研究中心主任佟麗華在財新上刊文所言,“成年人往往想當然地認為,為了孩子的福祉,可以決定甚至主宰孩子的一切。其實在這個過程中,成年人社會付出的代價往往就是扼殺了孩子的靈性以及創造力,而靈性以及創造力在人工智能時代恰恰是人類社會最寶貴的,是人與智能人最本質的區別。” 但數字發展,不一定非要依賴社交平臺,至少不是現行這種以煽動情緒,以流量盈利的模式下的社交平臺。實際上,在澳大利亞的政策中就排除了YouTube、Messenger Kids、WhatsApp、兒童幫助熱線和谷歌課堂等健康和教育服務。

更何況,數字媒介,真的可以促進孩子的創造力嗎?瑪麗·K. 斯溫格爾的觀察值得我們深思。她在《劫持》一書里提到,過度使用數字媒介會顯著降低α腦波的活躍度,當這些腦波活動減少時,可能會對大腦的創造性思維和專注力造成負面影響。

當然,一刀切的禁止措施,到底能起到多大作用還很難說。澳大利亞政府給了平臺一年時間,讓它們開發技術,阻止16歲以下未成年人開設賬號。在這個過程中還會有無數的問題涌現出來,如何確保隱私,如何驗證年齡信息,如何收集,誰來收集等等。但至少,這一法案釋放出了一個強有力的信號,即不會任由未成年人在毫無安全保證的情況下在火星上漫游。當這個信號發出,至少可以引發更全面、深入的討論,至少可以爭取到一個相對安全的期限,讓平臺打好“安全補丁”,讓成年人盡可能地修補好讓無數未成年人陷入抑郁、焦慮的破碎的角落,比如打造適合青少年活動的場域,培養孩子的數字素養,為需要關愛的留守兒童和進城務工兒童,以及遭受家庭暴力或者校園欺凌的孩子,提供適當的服務和法律保障,等等。就像全球的禁煙共識也經歷了漫長的波折、克服了大量經濟利益和社會觀念的阻力方得以達成,數字時代的青少年保護不會一蹴而就,但至少,澳大利亞版本的社交媒體禁令將是一次積極的嘗試和突破。